部門・センター

薬剤部

理念・概要

名鉄病院薬剤部は医療倫理を守り、良質な薬物療法を提供いたします。

薬剤部が目指していること

当院薬剤師は365日24時間体制で業務を行っており、受診された患者さんには、安心・安全かつ効果的な薬物治療を提供できるよう他職種と連携して多岐にわたる業務を行っています。

薬剤部長のメッセージ

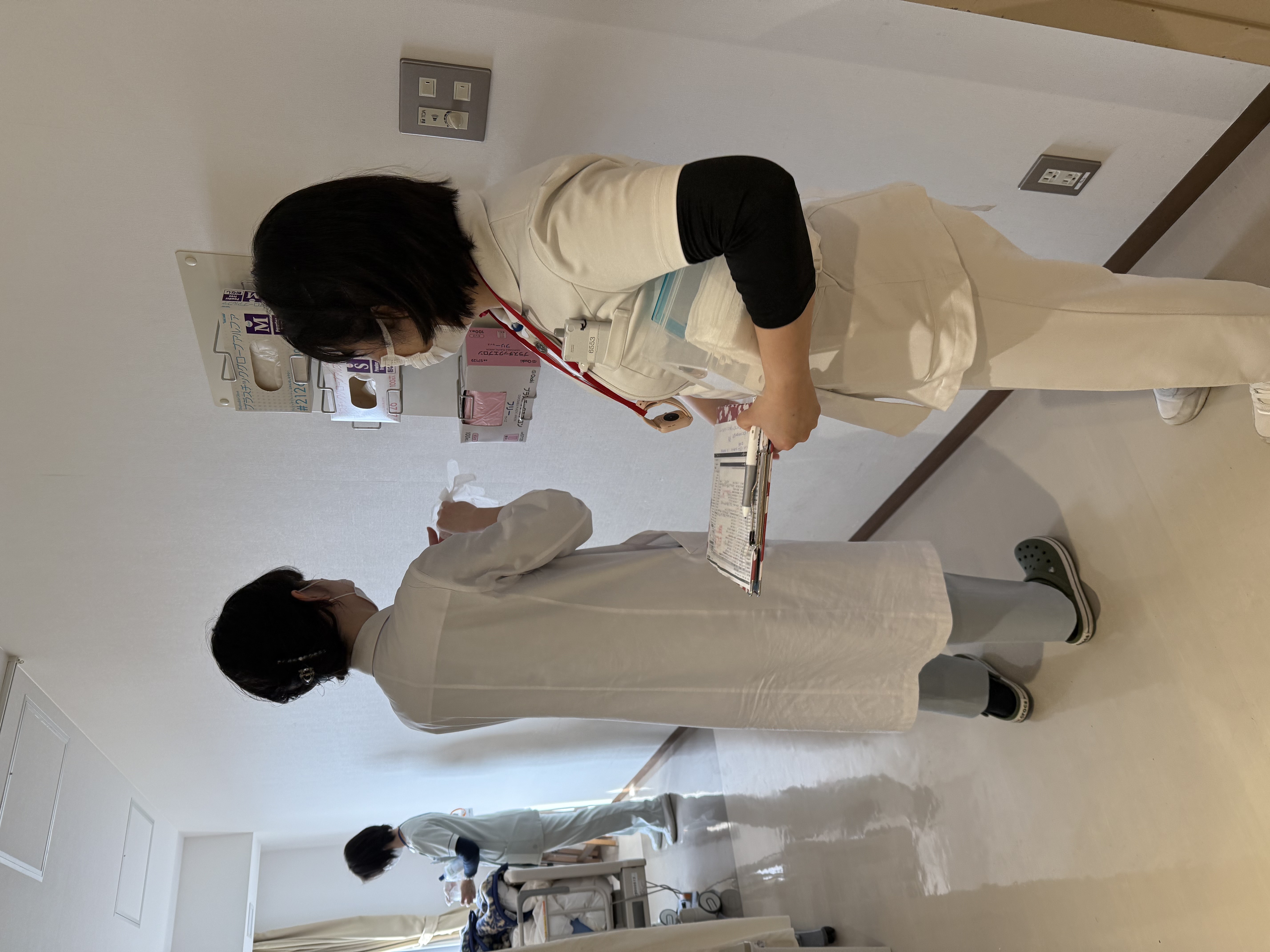

当院の薬剤部スタッフは、病院内での薬物療法支援を行っています。とくに、各病棟へ担当薬剤師を常駐配置して医師、看護師、他のメディカルスタッフと近い距離で業務することを重視しています。また、多職種スタッフと共同して患者さんに関わるチーム医療にも積極的に取り組んでおります。近年では、入院前支援や手術室業務をスタートさせています。今後も患者さんのために良質な薬物療法を提供していきたいと考えています。

概要

★薬剤部のデータ ※2024年11月現在

当院は、全面的に院外処方せんを発行しています。

採用品目数:1070品目

院外処方せん発行率:96%

電子カルテ:シーエスアイ(CSI) MIRAIs/AZ

★薬剤部スタッフ構成 ※2024年12月現在

薬剤部は男性9名・女性19名、事務2名の総勢30名(育休・パート含む)で、幅広い年齢層のスタッフで構成されています。

専門・認定薬剤師 一覧

日本臨床腫瘍薬学会 外来がん治療認定薬剤師 2名

日本緩和医療薬学会 緩和薬物療法認定薬剤師 1名

日本臨床救急医学会 救急認定薬剤師 1名

日本経腸栄養学会 栄養サポート(NST)専門療法士 5名

日本化学療法学会 抗菌化学療法認定薬剤師 2名

日本くすりと糖尿病学会 糖尿病薬物療法認定薬剤師 1名

日本糖尿病療養指導士認定機構 糖尿病療養指導士 3名

日本薬剤師研修センター 漢方薬・生薬認定薬剤師 1名

日本薬剤師研修センター 認定薬剤師 7名

日本薬剤師研修センター 認定実務実習指導薬剤師 9名

日本医療薬学会認定薬剤師・専門薬剤師 1名

日本病院薬剤師会 日病薬病院薬学認定薬剤師 12名

日本医療情報学会 医療情報技師 1名

日本麻酔科学会 術後疼痛管理研修 1名

日本アンチ・ドーピング機構 公認スポーツファーマシスト 1名

薬学ゼミナール 認定薬剤師 1名

新人教育

病棟・外来で幅広く活躍できる薬剤師の育成を目標に研修プログラムを作成し、実施しております。入職1年目の4~9月は調剤・製剤業務等の部内研修を行い、10月以降は病棟業務の実務研修、チーム医療・他部署(検査部・放射線科・健診センター)の見学等を順次行います。

また、メンター制度も導入しており、新人薬剤師の精神的フォローにも力を入れています。

患者さまへのご案内入院される方へ

入院される際は、薬剤師がお薬の内容を確認させて頂きますので、服用(使用)されている全てのお薬(病院で処方されたお薬、薬局で購入されたお薬)をお持ち下さい。また、「お薬手帳」や「お薬説明書」もお持ち下さい。

手術予定の方は、必要に応じて入院前に薬剤師との面談を行う場合があります。手術前に中止する必要のある薬(血液をさらさらにする薬など)を服用されていないかチェックを行い、休薬のご説明をさせて頂きます。入院前に薬剤師面談の予約がある方は、「お薬手帳」や「現在服用中の薬」、「サプリメント・健康食品」をお持ち下さい。

外来受診の方へ

当院では外来患者さんへの処方を院外処方化しておりますが、インスリン等の自己注射をされる方の針類や、大腸内視鏡検査を行う方の下剤(検査用薬)、病院でしか取り扱いのできない管理薬品を含む処方等については院内の薬局でお渡ししています。会計時に発行される領収書右端の「お薬引換券」に数字の番号が記載されている方は、1階売店横の「お薬渡し口」までお越し下さい。

お薬の上手な使い方保管について- お薬は湿気を避け直射日光の当たらない場所、またお子さんの手の届かない所に保管しましょう。

- お薬が残ったからといって保管し、別の機会に使ってはいけません。

使用上の注意について- 食前・食後服用の指示の時などに、お薬は食事をとらない時でも服用しましょう。(糖尿病薬など一部お薬は除きます)

- 服用するのを忘れた時、すぐに気が付けばその時点で服用し、次の服用が近い場合は1回分休薬しましょう。(2回分まとめて服用しないでください)

1日3回服用の薬

- お薬は湿気を避け直射日光の当たらない場所、またお子さんの手の届かない所に保管しましょう。

- お薬が残ったからといって保管し、別の機会に使ってはいけません。

使用上の注意について- 食前・食後服用の指示の時などに、お薬は食事をとらない時でも服用しましょう。(糖尿病薬など一部お薬は除きます)

- 服用するのを忘れた時、すぐに気が付けばその時点で服用し、次の服用が近い場合は1回分休薬しましょう。(2回分まとめて服用しないでください)

1日3回服用の薬

- 食前・食後服用の指示の時などに、お薬は食事をとらない時でも服用しましょう。(糖尿病薬など一部お薬は除きます)

- 服用するのを忘れた時、すぐに気が付けばその時点で服用し、次の服用が近い場合は1回分休薬しましょう。(2回分まとめて服用しないでください)

約3~4時間は間隔をあけましょう。

1日2回服用の薬

約6~7時間は間隔をあけましょう。

- お薬はある程度の濃度で血液中にないと効果がありません。服用する時間をあけすぎないようにしましょう。

- 症状が良くなったからといって自己判断で勝手に服用をやめずに、医師の指示に従ってきちんと服用しましょう。

◆もらったお薬を他人に渡したり、勧めてはいけません。

お子さんへ上手に飲ませる(使う)ために- 粉薬は水に溶けないものもあるので、水などに混ぜる時はよく振って服用しましょう。(苦みがでて飲みにくい時は、アイスクリームやプリンに混ぜると飲みやすくなります)

- お薬によっては溶かして水薬にすると臭いが強くなるものもありますが、ご心配はいりません。また、溶かして時間がたつと飲みにくくなるものもあります。溶かしたらなるべく早く飲みましょう。

- 苦みのある薬を食後に服用すると嘔吐することもありますが、そのような時には食前に服用しましょう。

- 赤ちゃんでは、少量の水で練った薬を清潔な指につけ、頬の内側や上あごにぬりつけ、その後、湯ざましやミルク、母乳を飲ませるのもよいでしょう。

- 坐薬は先のとがっている方を前にしてお尻に深く入れてください。

- 坐薬を入れたあと、すぐに便をしてしまった場合、便の中に坐薬が残っていたらもう一度新たな坐薬を入れなおしてください。残っていない場合は、坐薬が体内に吸収されている可能性がありますので、新たな坐薬を入れるのは控えて様子をみてください。

チーム医療への参画

- 粉薬は水に溶けないものもあるので、水などに混ぜる時はよく振って服用しましょう。(苦みがでて飲みにくい時は、アイスクリームやプリンに混ぜると飲みやすくなります)

- お薬によっては溶かして水薬にすると臭いが強くなるものもありますが、ご心配はいりません。また、溶かして時間がたつと飲みにくくなるものもあります。溶かしたらなるべく早く飲みましょう。

- 苦みのある薬を食後に服用すると嘔吐することもありますが、そのような時には食前に服用しましょう。

- 赤ちゃんでは、少量の水で練った薬を清潔な指につけ、頬の内側や上あごにぬりつけ、その後、湯ざましやミルク、母乳を飲ませるのもよいでしょう。

- 坐薬は先のとがっている方を前にしてお尻に深く入れてください。

- 坐薬を入れたあと、すぐに便をしてしまった場合、便の中に坐薬が残っていたらもう一度新たな坐薬を入れなおしてください。残っていない場合は、坐薬が体内に吸収されている可能性がありますので、新たな坐薬を入れるのは控えて様子をみてください。

チーム医療とは、多職種のスタッフがチームを組み、緊密に連携しながら治療やケアを行うことです。当院の薬剤師は医療チームの一員として、専門性を発揮しています。

NSTチーム

NSTメンバーは医師、管理栄養士、薬剤師、看護師、臨床検査技師によって構成されています。病気や手術のため、十分な食事がとれない患者さんの栄養改善を目的に、多職種でチームカンファレンス・回診を実施し、栄養状態の評価や静脈栄養の検討・提案を行っています。

周術期チーム

患者さんに安全に手術を受けて頂き、術後早期回復できるように病棟薬剤師や他職種と連携して業務を行っています。術前には、内服薬・副作用・アレルギーなどの情報収集をしています。術後は麻酔科医師・看護師・薬剤師からなる術後疼痛管理チームで毎朝回診し、術後の疼痛や吐き気について対応しています。また手術室内には麻薬・毒薬・向精神薬があるため、使用状況を適正に管理することも薬剤師の業務です。

DSTチーム

DST(認知症サポートチーム)の薬剤師は3名で活動しています。内容は、主にせん妄関連薬剤の把握、向精神薬などの提案や情報提供、認知症関連抗体製剤の調製・指導などの取り組みを行っています。

褥瘡対策チーム

褥瘡対策チームは、医師・看護師・薬剤師で構成され毎週回診を行っています。患者さんの内服薬から褥瘡発生のリスクを評価し、回診では実際の褥瘡部位を観察し、状態に適した外用剤を医師、看護師とともに考えます。また、現場の声を聞きながら褥瘡発生予防のサポートも行い、新規発生率低下を目指しています。

緩和チーム

主に、がん患者さんの闘病による痛みや苦しみが軽減できるように多職種で連携してサポートしています。薬剤師は、鎮痛薬・吐き気止めなどの苦痛を和らげる薬が効いているか、副作用がでていないかを確認し、必要に応じて助言しています。緩和ケアと聞くと終末期のイメージを持ちやすいですが、現在はがん治療と並行して緩和ケアを実施することが一般的となっています。

患者さんに寄り添ったサポ-トを行っています。お気軽にご相談ください。

ICTチーム

感染対策チーム(ICT)で薬剤師は院内抗菌薬使用量の調査・削減に対する取り組み及び医師等への抗菌薬適正使用を推進する活動を行っています。

週1回行われるICTラウンドでは、広域スペクトラム抗菌薬や抗MRSA薬の使用患者が適正な投与対象であるか、また投与量及び投与期間が適切であるかをICT医師及び看護師と共に確認し、必要に応じて助言しています。

排尿ケアチーム

排尿ケアチームで、主に排尿障害(尿閉や頻尿)を来す薬剤について助言しています。例えば、抗コリン作用のある薬は排尿筋を弛緩し自然排尿を起こしにくくなります。医師、看護師、理学療法士らとともに患者さんの排尿障害を改善するよう支援しています。

部門業務病棟部門業務

全病棟に専任薬剤師を配置し、患者さんへの処方に関する薬学的管理(身体の状態に対して薬の内容が適切かどうかの確認、医師への処方提案等)、薬剤管理指導(服薬指導)業務、病棟スタッフへの医薬品情報の提供、多職種カンファレンスや回診への参加など多岐にわたる業務を行っています。最近では、ポリファーマシー(多剤服用)に対する介入も積極的に行っています。

HCU

主に、急変リスクの高い方、術後の管理が必要な患者さんを受け入れています。

病棟で行う業務として、薬剤投与前後の患者さんの状態を把握し、処方提案や薬剤の妥当性を確認しています。

また、医師や医療スタッフからの相談に応じたりしています。

外来部門業務化学療法センター

安全ながん薬物療法を担保するため、医師の処方に基づき、用法・用量を監査、調製をしています。検査データだけでなく、薬剤説明を通して治療に伴う副作用や変化を把握し、多職種連携で副作用対策は必要かどうか、抗がん薬の量を調節する必要があるかを確認します。必要があれば医師に具体的な提案をして、適切な治療が提供されるよう努めております。

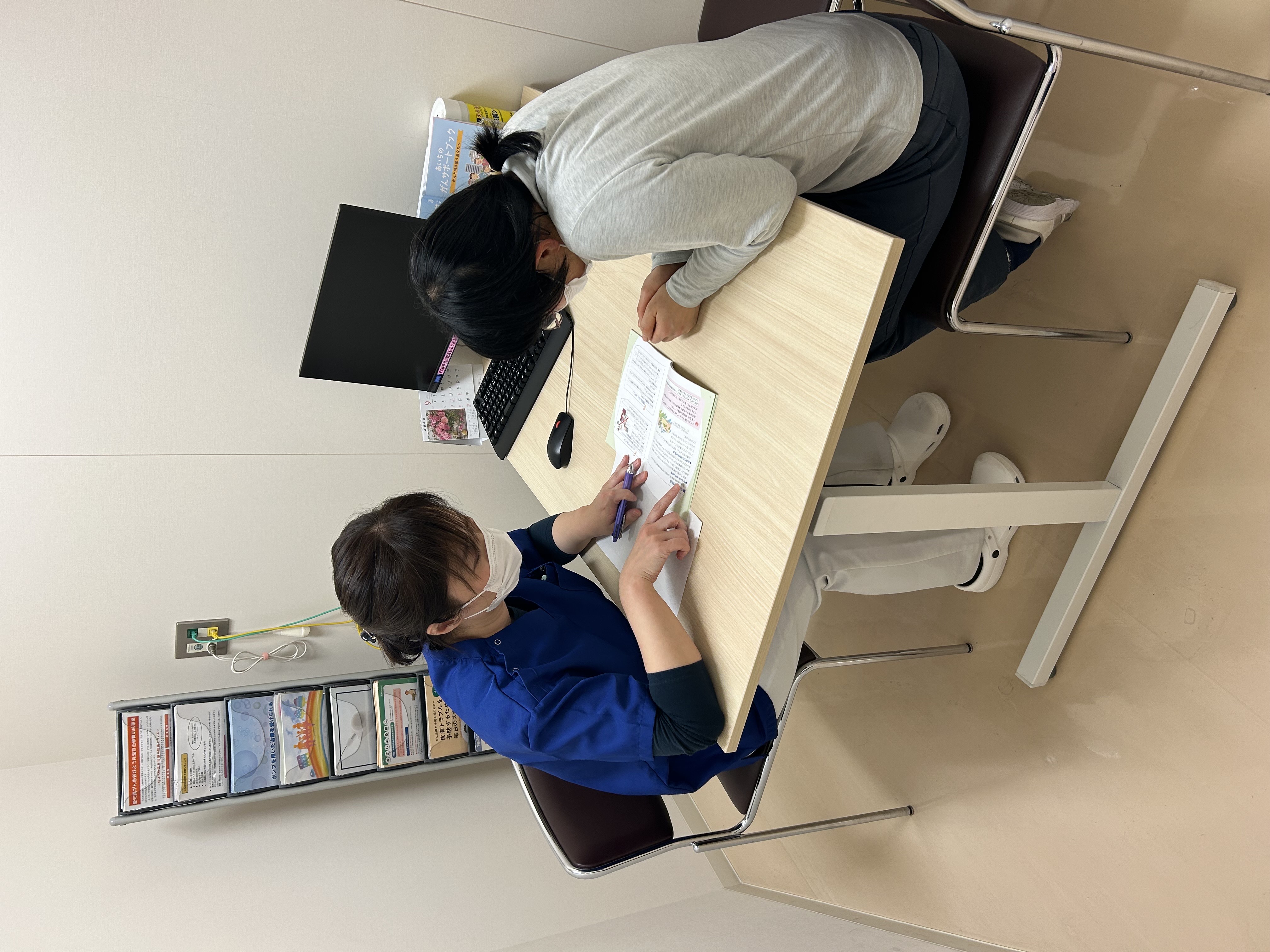

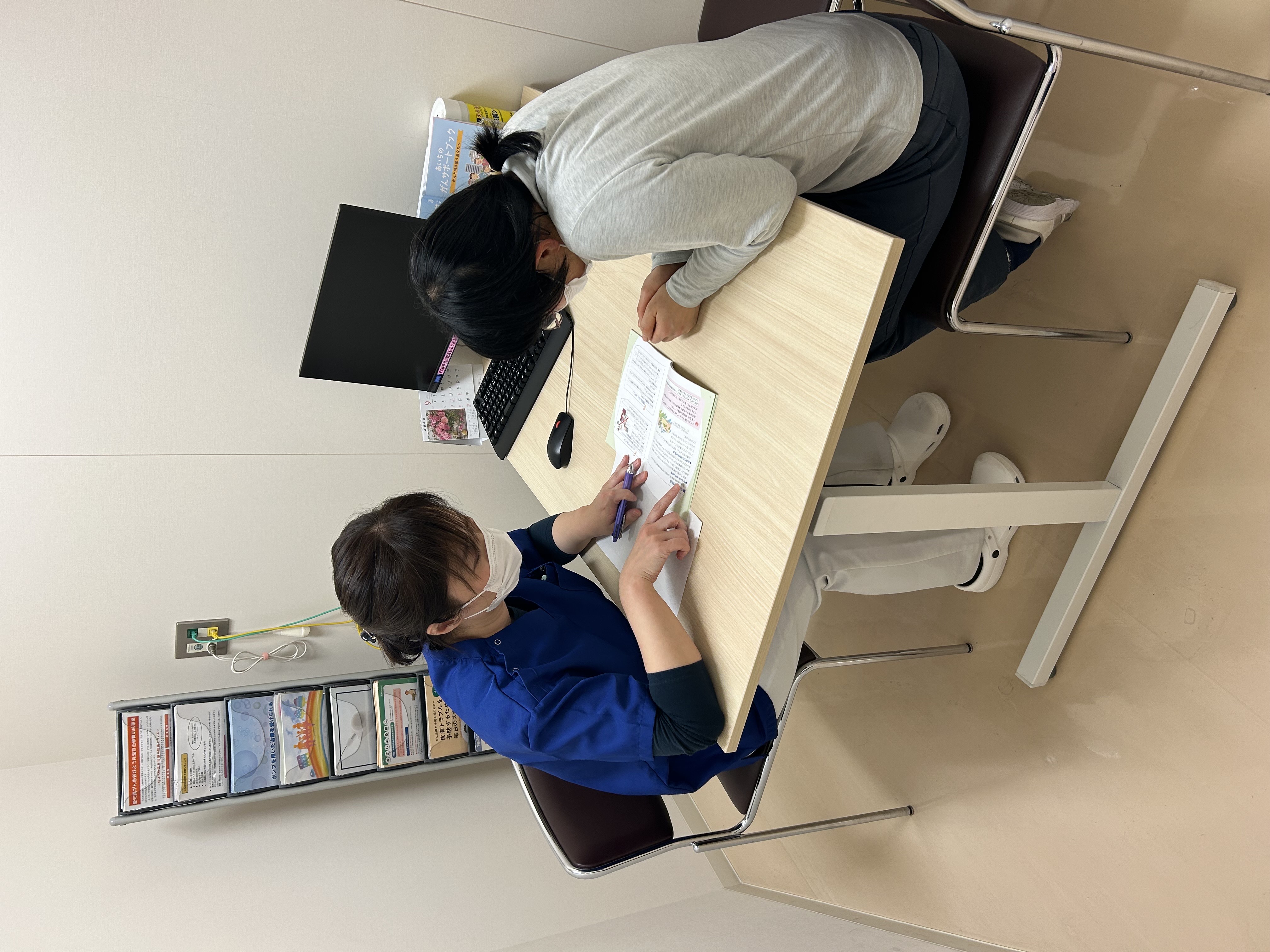

薬剤師外来薬剤師外来では、がん薬物治療に対し知識や理解を得てもらうとともに、不安や心配を抱く患者さんの精神的なフォローを行うことで、治療効果の向上を目指します。また、診察前に副作用や服薬状況などを医師に情報提供し、診察をサポートする役割も行っております

糖尿病センター業務入院及び外来患者さんに対する糖尿病教室、インスリン等の自己注射を外来で開始する方への手技指導を行っています。

また、副作用等で注意点の多い糖尿病薬についてはオリジナルの説明書を作成し、保険薬局とも共有して、わかりやすいお薬の説明が実施できるよう取り組んでいます。

入院前支援

また、副作用等で注意点の多い糖尿病薬についてはオリジナルの説明書を作成し、保険薬局とも共有して、わかりやすいお薬の説明が実施できるよう取り組んでいます。

入院前支援

入院前支援とは、入院前から「入院生活」「退院」「退院後の支援」を見据えて行う業務です。薬剤師は、主に、手術を予定されている患者さんの内服薬などを医師の診察前に確認し、抗凝固薬、OTC、健康食品などの休薬期間を医師に提案します。休薬がある場合は、患者さん又はご家族にどの薬がいつから服用中止になるかなどを指導しています。

小児漢方外来

全国の総合病院では比較的珍しい「小児漢方内科」が2021年4月より開設されました。五臓六腑の説明を交えながら、母子の問診、聞診、望診を行います。それをもとに、薬剤師として弁証論治し、医師の診察のサポートをしています。また、「苦い」「おいしくないから飲みたくない」というお子さんに対し、上手な飲ませ方を指導しています。

薬剤部門業務

病院薬剤師は病院内の薬に関するあらゆることに係っています。ここでは、当院薬剤部が行っている主な業務内容を紹介します。

調剤業務処方された薬の量や飲み方、他の診療科の薬と重複がないか、飲み合わせ等をチェックするのは薬剤師の基本的業務ですが、病院の薬剤師は必要に応じて採血結果等カルテ内容のチェックも行い、腎臓の機能を始めとした現在の体の状態に対して薬の種類や量が適切かどうかも確認しています。その過程で疑義があれば医師に問い合わせを行ってから調剤します。

注射薬の調剤に関しても、投与量・投与方法等の基本的な処方鑑査に加え、配合変化の有無や採血結果の確認をした上で個人ごとにセッティングを行っています。

また、治験薬の管理/調剤業務も行っています。

注射業務

注射薬の調剤に関しても、投与量・投与方法等の基本的な処方鑑査に加え、配合変化の有無や採血結果の確認をした上で個人ごとにセッティングを行っています。

また、治験薬の管理/調剤業務も行っています。

入院患者さんの注射せんを薬剤師が重複投与・用法用量・相互作用・配合変化等をチェックします。その注射せんに基づいて、作業員がピッキングして、患者さんごとに取り揃え(個人別セット)、病棟薬剤師が監査し、病棟に注射薬を払い出します。

医薬品情報管理業務(DI業務)薬品に関する情報の収集、整理、加工、伝達、質疑への対応、資料作成等を行っています。情報の「引き出し力」を身につけ、他の医療従事者と連携し、薬品の適正使用に貢献することを目指します。

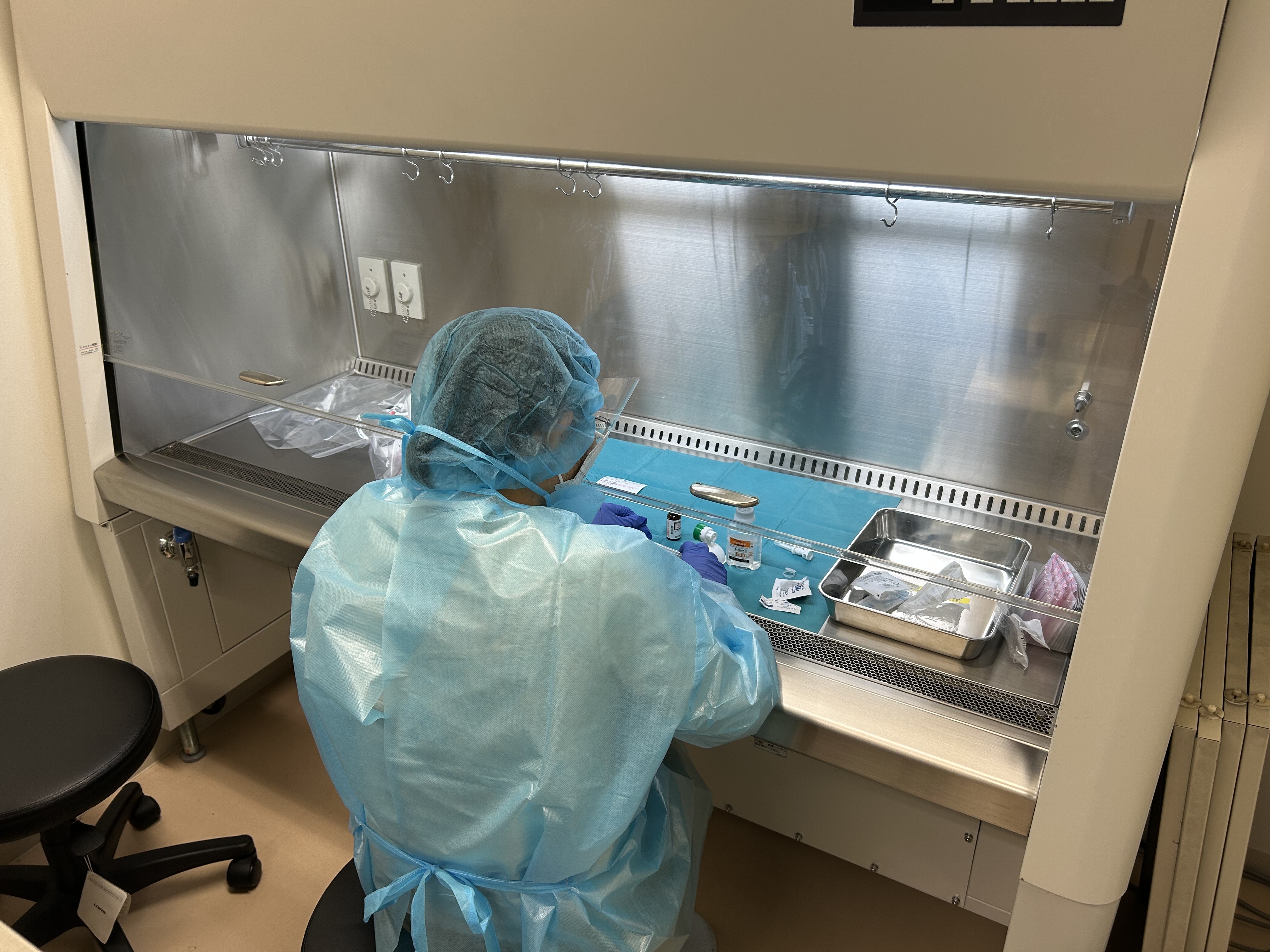

製剤業務

医療のニーズに対応するため、市販化されていない製剤(軟膏・ネブライザー等)を調製しています。NST(栄養サポートチーム)担当薬剤師が処方提案したTPN(高カロリー)輸液や、一部外来患者さんの注射薬をクリーンベンチ内で無菌調製します。

薬品供給業務

院内で使用される医薬品などの品質管理、適正な在庫管理と医療現場に円滑に医薬品などを供給する部署です。この部署では、温度管理や使用期限などの管理だけではなく、リコール時に特定の医薬品の購入歴を遡って調査し、回収等を行っています。目立つ部署ではありませんが、良質な医療を提供するには欠かせない部署であるといえます。

医療安全と医薬品安全

医薬品を安全に使用するには、薬品そのものによるリスクだけではなく、ヒューマンエラーによるリスク、業務環境によるリスク等への対策が必要です。情報システムを活用したり、安全管理室と連携しながら安全使用を推進しています。

院内フォーミュラリー

保険薬局・製薬会社の方へ保険薬局の方へ

令和4年9月13日「名鉄病院内規・院外処方マニュアル」を改訂しました。

PDFを開くには、パスワードが必要ですので当院薬剤部又は西薬剤師会までご連絡ください。

名鉄病院院外処方箋における疑義照会簡素化プロトコール(PDF)

当院では、疑義照会簡素化プロトコールを運用しております。

希望の薬局様は、手続きが必要となりますので薬剤部までご連絡ください。

製薬メーカーの方へ

(PDFを開くには、パスワードが必要です)